Heute wollen wir uns einmal einige Untersuchungen in der Krebsvorsorge ansehen. Schon der Begriff der „Vorsorgeuntersuchung“ ist zumindest fragwürdig. Unter einer „Vorsorge“ verstehen wir doch eigentlich so etwas wie eine Vorbeugung. Korrekt müsste es aber „Krebsfrüherkennung“ heißen. Kein einziger Krebsfall wird durch die Krebsvorsorge vermieden. Im günstigsten Fall wird der Tumor dadurch so rechtzeitig entdeckt, dass er früh genug behandelt werden kann, um das Leben zu retten. Im ungünstigsten Fall erfährt der Patient früher von seiner Erkrankung, muss sich mehr Behandlungen unterziehen, hat längere Zeit die Kenntnis der Erkrankung und durch die Behandlungen eine verminderte Lebensqualität – und stirbt trotzdem.

Gerade Früherkennungsmaßnahmen müssen sich daher einer Nutzen-Risiko-Analyse unterziehen, um zu unterscheiden, ob sie mehr nutzen als schaden. Und dies ist bisher in den wenigsten Fällen eindeutig geklärt – und wenn dann oft zuungunsten der Früherkennungsmaßnahme. In vielen Fällen muss man aber eingestehen, dass es nicht ganz klar ist, ob der Einzelne profitiert. Hier sollte jeder wenigstens genügend Informationen an die Hand bekommen, um selbst entscheiden zu können, ob er das Risiko auf sich nehmen möchte, die Vorsorge nicht wahrzunehmen und damit einen Tumor unentdeckt zu lassen, oder ob er das Risiko auf sich nehmen möchte, welches durch die diagnostische Maßnahme selbst entsteht. Im Moment hat der Laie diese Entscheidungsfreiheit allerdings so gut wie gar nicht. Für Früherkennungsmaßnahmen wird unglaublich viel Werbung gemacht und es werden nur die Vorteile dargestellt. Jemand, der sich – aus welchen Gründen auch immer – einer Vorsorgemaßnahme entzieht, wird als verantwortungsloser Gesell gebrandmarkt, der selbst schuld ist, wenn sein Tumor zu spät entdeckt wird. Ja, es wurde in Deutschland sogar schon die Forderung erhoben, dass Patienten, deren Tumor erst spät entdeckt wurde, weil sie nicht an der entsprechenden Krebsvorsorge teilgenommen hatten, durch eine höhere Selbstbeteiligung bei den Krankheitskosten sanktioniert werden sollte. Dieser Vorschlag sorgte in der internationalen Fachwelt für großes Erstaunen und vehemente Kritik.

Schauen wir uns doch einmal einige der Krebsvorsorge/früherkennungsmaßnahmen an:

Die Mammographie – Mythos und Wirklichkeit einer zweifelhaften Vorsorgemaßnahme

Die gute Nachricht: Für die Mammographie gibt es eine sehr solide Meta-Analyse (Übersicht und Zusammenfassung verschiedener Studien zu einer Fragestellung, Gøtzsche PC, Nielsen M: Screening for breast cancer with mammography. Cochrane Database Syst Rev, 2006 Oct 18: CD001877), die belegt, dass Frauen, die daran teilnehmen, weniger oft an Brustkrebs sterben. Die Deutsche Krebshilfe wirbt dann auch damit, dass Frauen im Alter von 50 bis 69 Jahren bei Teilnahme an diesem Programm eine bis zu 30 % geringere Brustkrebssterblichkeit aufweisen. Das ist doch mal ein Wort!

Schaut man sich die Arbeit jedoch einmal genauer an, findet man aber ganz andere Zahlen. Die Forscher haben sieben große Studien zur Mammographie gefunden, die zusammen eine halbe Million Frauen eingeschlossen hatten. Eine Studie wurde aus methodischen Gründen ausgeschlossen. Vier Studien – allerdings mit suboptimaler Qualität – ergaben ein relatives Risiko für Frauen mit Mammographie von 0,75. Das heißt, dass Frauen ohne Mammographie ein von 0,75 auf 1,00 gesteigertes, also ein 30 % höheres Risiko aufweisen, am Brustkrebs zu sterben (so kommt die Zahl der Deutschen Krebshilfe zustande). Wenn man jedoch wissen will, wie viele Frauen weniger an Brustkrebs sterben, die die Mammographie durchführen lassen, so sinkt das Risiko von 1,00 auf 0,75, also nur um 25 % und nicht um 30 %. So viel Mittelstufenmathematik sollten die Wissenschaftler von der Deutschen Krebshilfe eigentlich schon beherrschen.

Aber es kommt noch schlimmer: Es wird nämlich verschwiegen, dass es in der Meta-Analyse von Gøtzsche und Nielsen zwei Studien gab – und das auch noch die beiden mit der besten Qualität -, die keinen statistisch signifikanten Vorteil für die Mammographie ergaben!

Die Zahlen reichen aber leider immer noch nicht für eine adäquate Bewertung aus. Was verstehen wir denn eigentlich unter einer solchen Risikominderung von 25 %? Die meisten glauben sicherlich, wenn 2000 Frauen am Programm teilnehmen, dass dann 25 %, also 500 weniger an Brustkrebs sterben. Das wäre dann in der Tat überzeugend. Leider sieht die Wirklichkeit aber anders aus. Um die Ergebnisse einer Studie wirklich bewerten zu können, reichen nämlich nicht nur die relativen aus, man muss sich auch noch die absoluten Zahlen anschauen. Und die sind so:

Wenn 2000 Frauen regelmäßig 10 Jahre lang (!) am Mammographie-Screening teilnehmen, dann sterben 3 Frauen an Brustkrebs. Nehmen 2000 Frauen nicht teil, dann sterben 4 daran. Das bedeutet relativ eben diese 25 % weniger. Das heißt aber in absoluten Zahlen: 1996 Frauen im Screening profitieren nicht, weil sie ohnehin nicht an Brustkrebs sterben würden, 3 Frauen profitieren nicht, weil sie trotz Screening an Brustkrebs sterben und letztlich eine von 2000 Frauen profitiert tatsächlich.

Diesem fraglos vorhandenen Benefit stehen aber einige Kosten/Risiken/Schäden gegenüber, die in die Gesamtkalkulation für die Versichertengemeinschaft und das einzelne Individuum einzuberechnen sind:

- Die Kosten pro Mammographie belaufen sich auf 57 € – und diese sind in 10 Jahren mehrfach fällig. Dazu kommen noch die Kosten für daraus resultierende unnötige weitere Diagnostik, wenn fälschlicherweise ein Brustkrebsverdacht erhoben wurde. Kritiker behaupten, dass die Lobby der Mammographie-Gerätehersteller und der diagnostizierenden Ärzte maßgeblich auf die Gesundheitspolitik eingewirkt haben, um die Mammographie-Empfehlungen durchzubringen.

- Die Untersuchung ist leider nicht objektiv. Von der technischen Seite ist sie es sehr wohl. Wenn an verschiedenen Geräten bei derselben Frau dieselben technischen Parameter eingegeben werden, dann erhält man sehr gut vergleichbare Ergebnisse. Entscheidend ist aber die Interpretation durch den Untersucher. Stichprobenvergleiche haben hier ergeben, dass bei ein und derselben Mammographie verschiedene Ärzte häufig zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Die Erfahrung und die Qualität der Untersucher spielen hier eine ganz große Rolle. Leider ist die Mammographie sehr subjektiv und großen Fehlern bei der Interpretation unterworfen.

- Daraus ergibt sich dann auch die hohe Rate an falsch positiven Befunden. Wenn 2000 Frauen zehn Jahre lang regelmäßig am Screening teilnehmen, dann kommt es bei 200 (!) Frauen mindestens einmal zu einem falsch positiven Befund, d.h. es wird der Verdacht auf einen Krebs gestellt, der weitere Untersuchungen nach sich zieht, die in den meisten Fällen zu einer Entwarnung führt. Welche körperlichen und seelischen Belastungen dies für die betroffenen Frauen bedeutet, braucht wohl nicht erwähnt zu werden.

- Aber bei immerhin 10 von den 200 verdächtigen der 2000 untersuchten Frauen gibt es keine Entwarnung durch weitere Diagnostik. Diese müssen sich einer Krebsbehandlung unterziehen – und das obwohl gar kein Krebs vorliegt, wie sich dann am Ende herausstellt. All diese Leiden müssen gesunde Frauen auf sich nehmen, damit eine von 2000 Frauen überlebt.

- Nebenbei: Die Brustkrebssterblichkeit der 2000 Frauen ist zwar ganz, ganz geringfügig vermindert – nämlich um 0,05 % (diese Zahl wird von der Krebshilfe nicht genannt)! Die Gesamtsterblichkeit verändert sich jedoch nicht statistisch signifikant.

- Eine Mammographie weist dieselbe Strahlenbelastung wie 25 (!) Röntgenaufnahmen des Brustkorbes auf – und das bei jeder einzelnen Mammographie, die im Rahmen des Screenings aber immer wieder durchgeführt werden (Vogl TJ: Aktueller Standpunkt zur Srahlenexposition in der Diagnostischen Radiologie. Hess. Ärztebl, 3/2009, 160-166). Wie viele Krebserkrankungen schließlich aus dieser zusätzlichen Strahlenbelastung resultieren, ist völlig unbekannt. Eine Studie, die dies erforscht, wird es nicht geben, da diese unglaublich aufwändig wäre. Mehrere Tausend Frauen müssten im randomisierten Versuch (die eine Hälfte erhält Mammographien, die andere nicht) mehrere Jahrzehnte betreut werden, um herauszufinden, ob in der Mammographiegruppe dann irgendwann mehr Krebsfälle auftreten.

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Wenn jetzt der Eindruck entstanden sein sollte, ich sei ein entschiedener Gegner des Mammographie-Screenings, dann möchte ich dem an dieser Stelle klar widersprechen. Ich bin nicht Gegner des Screenings, sondern einer durch nichts begründeten Verherrlichung desselben. Ich bin Gegner derjenigen unkritischen Befürworter des Screenings, die sich als Retter der von Brustkrebs bedrohten Frauen darstellen. Ich bin Gegner derjenigen, die nur die Vorteile darstellen, ohne über die oben erwähnten und in der Fachwelt wohl bekannten Nachteile ein Wort zu verlieren. Und ich bin ein entschiedener Gegner derjenigen, die den Frauen unnötige Angst machen, wenn sie die Untersuchung ablehnen und ihnen einreden wollen, dass sie ihre eigene Gesundheit und das Wohl der Versichertengemeinschaft in unverantwortlicher Weise gefährden würden. Das ist nach Kenntnis der oben dargestellten Fakten unlauter und unseriös!

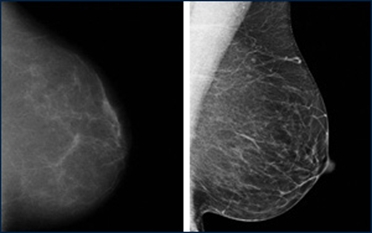

Aus solchen Bildern muss der Arzt erkennen, ob ein Tumor besteht – nicht immer ganz einfach

Krebsvorsorge – Welche Rolle spielt die Politik?

Aber darum geht es in der Gesundheitspolitik ja gar nicht. Es geht darum, was beim Wähler gut ankommt. Mehr als 50.000 Frauen erkranken jedes Jahr neu an Brustkrebs. Viele Millionen haben große Angst davor. Da muss doch etwas getan werden. „Ein schlechtes Screening ist doch immer noch besser als gar kein Screening.“ mögen sich die Entscheidungsträger in Politik und Kassen gedacht haben. Wer da in die Suppe spuckt, ist ein Spielverderber, auch wenn er gute Argumente auf seiner Seite weiß. Das schnelle Durchpeitschen trotz berechtigter Bedenken einiger Fachleute entspricht dem blinden Aktionismus, den wir in Politik, Wirtschaft und Politik so oft beobachten. Wer dagegen argumentiert, handelt politisch unkorrekt, weil er doch den „armen Frauen“ eine für sie wichtige Diagnostik vorenthält.

Ich bin allerdings der Meinung, dass man den „armen Frauen“ wichtige Argumente vorenthält, die sie für eine eigenverantwortliche Entscheidung eigentlich benötigen würden. Über Vor- und Nachtteile alternativer Bild gebender Verfahren wie Ultraschall oder MRT werden sie schon gar nicht aufgeklärt.

Noch einmal: Ich bin nicht prinzipiell gegen die Mammographie als Screeningverfahren. Sind beispielsweise in der Familie einer Frau mehrere Brustkrebsfälle aufgetreten, hat die Frau mehrere Jahre lang in den Wechseljahren Hormone eingenommen und trinkt sie mehr als ein Glas Wein (oder eine vergleichbare Menge anderer Alkoholika), dann hat sie bereits mehrere Risikofaktoren für Brustkrebs. Der tägliche Konsum von zwei Gläsern Rotwein hat ein weit höheres Brustkrebsrisiko als eine abstinente Frau mit mehrjähriger Hormonersatztherapie. In der ganzen Diskussion um Brustkrebs und Mammographie habe ich bisher noch nicht vernommen, dass mit maßvollem Genuss von Alkohol, Verzicht auf Rauchen und Gewichtsreduktion bei Übergewicht weit mehr Frauenleben durch Vermeidung von Brustkrebs gerettet werden könnten als durch die Früherkennung und damit Erzielung besserer Behandlungschancen eines bereits vorhandenen Brustkrebses.

Eine normalgewichtige Frau hingegen, die weniger als einen Drink Alkohol pro Tag zu sich nimmt, die nicht raucht und seit der Jugend regelmäßig Sport betrieben hat, weist ein im Vergleich zur Durchschnittsfrau deutlich verringertes Risiko für einen Brustkrebs auf. Dies bedeutet, dass das Risiko-Nutzen-Verhältnis durch eine Mammographie bei ihr noch ungünstiger ausfällt, da gleichen Risiken durch die Untersuchung viel geringere Risiken durch einen evtl. vorhandenen Brustkrebs gegenüberstehen.

Epidemiologische Studien haben ergeben, dass Frauen mit einer guten Vitamin D-Versorgung ihr Brustkrebsrisiko nochmals halbieren. Es gibt leider noch keine Interventionsstudien hierzu (und wird es auch nicht geben, da keine Pharmafirma eine solche Studie bezahlen kann – dafür ist Vitamin D einfach zu billig), aber wenn man die Ergebnisse überträgt, dann hieße dies, das man möglicherweise mit einem Einsatz von 1000 IE Vit. D (Kosten ca. 10 Cent) von 2000 Frauen nicht nur eine, sondern viel mehr vor einem Tod durch Brustkrebs schützen kann – bei Kosten von 36,50 € pro Jahr und weit weniger Nebenwirkungen (im Gegenteil: der Knochen wird auch geschützt). Darüber wird aber noch nicht einmal diskutiert!

Krebsvorsorge – Unnötige Hysterie durch Tumormarker

Zum Abschluss noch ein Fallbeispiel: Eine meine ambulanten Patientinnen kam ganz aufgelöst zu mir. Ihre Gynäkologin hatte bei ihr (zur Sicherheit!) Tumormarker für Brustkrebs bestimmt. Am späten Abend rief die Gynäkologin bei der Patientin an und teilte ihr aufgeregt am Telefon (!) mit, dass der Tumormarker positiv sei und sie vermutlich Brustkrebs habe. Sie können sich vorstellen, „wie gut” die Patientin in dieser Nacht geschlafen hat. Alle weitere Diagnostik wurde eingeleitet. Bis zum Eintreffen der Ergebnisse hing das Damoklesschwert der Krebserkrankung drohend über der Patientin. Als das Ergebnis dann eintraf, gab es glücklicherweise Entwarnung.

Der Tumormarker hätte bei der Patientin niemals bestimmt werden dürfen, da Tumormarker als Screening mehr Schaden als Nutzen anrichten (das ist übrigens auch die anerkannte Lehrmeinung der Fachgesellschaften). Ausnahmen: In der Verlaufskontrolle bei stattgehabter Krebserkrankung haben die Tumormarker schon einen Sinn. Und bei der PSA-Bestimmung bei älteren Männern zur Früherkennung von Prostatakrebs streiten sich die Gelehrten noch. Unter bestimmten Bedingungen könnte hier ein gewisser Nutzen vorliegen.

Zurück zu unserer bedauernswerten „Fast-Krebspatientin“: Sie hat sich inzwischen selbst im Internet schlau gemacht und dabei erfahren, dass sie unter einer chronischen Krankheit leidet, bei der der Brustkrebstumormarker praktisch immer positiv ist – für die Vorhersage eines Brustkrebs in diesem Falle also noch unbrauchbarer ist als er es ohnehin schon ist. Die Patientin hat übrigens inzwischen ihre Gynäkologin gewechselt…

In einem der nächsten Newsletter sollen die Tumormarker thematisiert werden – da werden dann die Männer (Prostatakrebs und PSA!) etwas mehr von haben.

Bis dahin alles Gute für Ihre Gesundheit, lassen Sie sich kein X für ein U vormachen, sondern treffen Sie gemeinsam mit Ihrem Arzt diagnostische und therapeutische Entscheidungen erst nach umfassender Aufklärung, auf der sie auch bestehen sollten

Hier noch ein Nachschlag vom April 2010

Vor kurzem wurden Ergebnisse der EVA-Studie bekannt (Journal of Clinical Oncology, doi: 10.1200/JCO.2009.23.0839). In dieser Studie wurden zwischen 2002 und 2007 insgesamt 687 Frauen mit einem erhöhten Brustkrebsrisiko jährlich mittels Magnetresonanztomografie (MRT), Mammografie und Ultraschall untersucht. Bei 27 dieser Frauen wurde ein Krebs oder eine Vorstufe entdeckt. Die aufwändige und teure MRT entdeckte dabei immerhin 93% aller Erkrankungen. Der preiswerte und nebenwirkungsfreie Ultraschall kam immerhin noch auf 37%. Die Mammografie mit ihrer nicht ganz unerheblichen Strahlenbelastung landete mit kläglichen 33% auf dem letzten Platz.

Dies unterstreicht die Vermutung, dass gerade mit der Mammografie den Frauen das schlechteste aller Screeningverfahren angeboten wird. So geht es halt, wenn Entscheidungen nicht durch unabhängigen medizinischen Sachverstand erfolgen, sondern wenn Politiker etwas mit der heißen Nadel gestrickt aus dem Hut hervorzaubern, damit rasche „Erfolge“ aufgezeigt werden können („Wir tun jetzt endlich etwas für die Frauen!“). Nochmals nachträglich Danke dafür an Frau Ulla Schmidt und ihre tollen Berater! Wir werden sehen, was Dr. Rösler damit anfängt. Er ist ja immerhin als Tiger abgesprungen. Ob er auch als solcher landet oder doch nur als Bettvorleger, bleibt noch abzuwarten…